故意杀人罪死刑适用实证研究

浏览量:时间:2021-08-17

安徽金亚太律师事务所刑辩分所 孙宝华

生命是刑法最值得保护的法益。生或者死?当这一问题与刑罚相联系时,它必然成为一个全民关注的严肃的法律问题。

一、问题的提出

在研究故意杀人罪的死刑适用问题之前,我们需要先探讨两个故意杀人案的判例。

【案例一】被告人刘朝辉与被害人韦某之妻丁某在天津务工期间相识,并发展成不正当男女关系。后丁某不愿继续与刘朝辉交往,于2017年7月随丈夫一起返回安徽临泉老家。为此,刘朝辉从外地赶到阜阳寻找丁某,在查找到韦某的家庭住址后,于2017年8月9日下午到达韦某家所在临泉县。刘朝辉在摸清韦某家的具体位置后,于当晚21时许,携带一把折叠刀从韦某家北院墙通过梯子潜入韦家二楼平台,随后闯入韦某夫妇居住的二楼卧室。韦某见状拨打电话求助,被刘朝辉夺下手机摔在地上。韦某随即与刘朝辉展开搏斗,刘朝辉持刀将韦某的面部划伤,后又朝韦某的胸部连刺数刀,并割划韦某的颈部,致韦某当场死亡。丁某见状连忙抱儿子离开卧室,跑到一楼房间,并将房门关上。刘朝辉又持刀追撵丁某至一楼,并用脚踹房门未果。住在一楼的韦某父母见状上前阻拦刘朝辉,并打开院门呼救,刘朝辉将韦某家院门拴上后,沿原路逃离现场。当晚,刘朝辉拨打110电话投案自首。经鉴定,被害人韦某系左侧颈内静脉离断大出血合并双肺破裂、萎缩死亡。

原一审、二审法院均认为刘朝辉犯罪手段残忍,情节恶劣,后果严重,主观恶性深,社会危害性大,应依法严惩,其作案后虽主动投案,如实供述犯罪事实,具有自首情节,但不足以从轻处罚。一审法院依法判处被告人刘朝辉死刑,安徽省高院维持一审判决后上报最高院核准时,最高人民法院认为原审认定事实清楚,定罪准确,审判程序合法,但量刑不当,裁定不核准死刑立即执行,发回重新审判。安徽省高院再审判处被告人刘朝辉死刑,缓刑二年执行。[[1]]

【案例二】《刑事审判参考》第124期刊载的第1367号指导案例《朱晓东故意杀人案》显示:2015年12月31日,被告人朱晓东与杨某某(被害人,女,殁年28岁)登记结婚。案发前,二人因故产生矛盾。朱晓东先后购买了《死亡解剖台》等书籍和冰柜,并从工作单位离职。其间,杨某某亦以陪同朱晓东赴香港培训为由提出辞职,并于2016年10月14日正式离职。同月17日上午,朱晓东在家与杨某某发生争执,用手扼掐杨某某的颈部,致杨某某机械性窒息死亡。后朱晓东将杨某某的尸体用被套包裹,藏于家中阳台冰柜内。当日上午,朱晓东将杨某某支付宝账户中的4.5万元转至自己账户,并在之后数月内大肆挥霍其与杨某某的钱财用于旅游、消费。2017年2月1日,朱晓东将其杀害杨某某一事告知父母,并在父母陪同下投案。 一审二审法院均判处朱晓东死刑。最高人民法院核准时认为,被告人朱晓东故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪。朱晓东与妻子杨某某产生矛盾后,经预谋杀害杨某某,并藏尸冰柜三个多月,作案后大肆挥霍其与妻子的钱财,犯罪情节恶劣,罪行极其严重,应依法惩处。朱晓东虽有自首情节,但综合其犯罪的事实、性质、具体情节和社会危害程度,不足以从轻处罚,最终核准了朱晓东的死刑。[[2]]

显而易见,这两个案例中,案例二中的案件系婚姻家庭矛盾引发,被告人存在自首情节,案例一中行为人刘朝辉的犯罪情节、主观恶性以及人身危险性要远远大于案例二中的被告人,但最高人民法院却没有核准刘朝辉的死刑,反而核准了上海杀妻案被告人朱晓东死刑。可见,即使是最高人民法院,对故意杀人案件的死刑适用标准也不是完全统一。

二、死刑的适用标准

(一)如何认定“罪行极其严重”

刑法第48条规定:“死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。”很明显,罪行极其严重是一个规范的构成要件要素,如何认定“罪行极其严重”,在理论界和实务界都存在不少争议。

1979年刑法规定“死刑只适用于罪大恶极的犯罪分子。”陈兴良教授认为,“罪大恶极一词,指出了从主客观这两个方面加以考察的基本思路,从客观上的社会危害性极大与主观上的人身危害性极大这两个方面为死刑适用提供了一般性条件。”[[3]]1997年刑法修订时将“罪大恶极”修改成了“罪行极其严重”。通说认为,“罪行极其严重是指犯罪的性质极其严重、犯罪的情节极其严重、犯罪分子的人身危险性极其严重的统一。”[[4]]但对于“罪行极其严重”是否需要考察行为人的人身危险性问题,学界有许多的争议。而现在一般主流的观点都认为,罪行极其严重是指犯罪行为的客观危害和行为人的主观恶性都极其严重。陈兴良教授指出,“如果根据立法者的本意,罪行极其严重应该包括客观上的危害极其严重与主观上的恶性极其严重这两个方面。但如果仅从法条的文字上理解,则罪行极其严重是指客观上的危害极其严重而不能包含主观上的恶性极其严重。从我国刑法学界的解释来看,基本上还是采取基于立法者本意的理解。”冯军教授认为,“罪行极其严重中的罪行是指具有违法性和有责性的行为及其结果。罪行极其严重是指行为人的犯罪行为及其造成的危害后果在违法性和有责性上都极其严重。[[5]]张明楷教授也认为,“罪行极其严重并不是指客观危害极其严重,而是指有责的不法极其严重。因此,适用死刑时,必须综合评价不法与责任。”[[6]]

主观恶性是被告人对自己行为及社会危害性所抱的心理态度,主观恶性与社会危害性构成犯罪的主客观内容,主观恶性作为已然的客观存在的心理事实,与犯罪构成有密切关系,属于已然的犯罪范畴,在一定程度上反映了被告人的改造可能性;而人身危险性的核心内容是即再犯可能性,是一种未来犯罪的可能性,必须从被告人有无前科、平时表现及悔罪情况等方面综合判断。主观恶性是人身危险性的表征之一,但不是人身危险性本身。[[7]]在具体判断罪行是否极其严重时,必须从行为的主客观两方面分别进行考察,客观方面考察犯罪性质、犯罪手段、行为对象与犯罪结果,而主观方面则主要考察故意、目的、动机、预谋、行为心态等。

(二)“不是必须立即执行”的考察

刑法第48条规定死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子,但并非只要构成“罪行极其严重”就可以适用死刑。该条同时规定,“对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。”由此可见,“不是必须立即执行”是作出死刑立即执行还是作出死刑缓期二年执行判决的唯一标准,但是到目前为止,刑法对死刑“不是必须立即执行”并没有明确、具体的规定。

最高人民法院近十多年来公布了多份涉及死刑适用的规范性文件,如1999年的《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》规定:“要准确把握故意杀人犯罪适用死刑的标准。对故意杀人犯罪是否判处死刑,不仅要看是否造成了被害人死亡结果,还要综合考虑案件的全部情况。对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人犯罪,适用死刑一定要十分慎重,应当与发生在社会上的严重危害社会治安的其他故意杀人犯罪案件有所区别。对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任,或者被告人有法定从轻处罚情节的,一般不应判处死刑立即执行。”2010年的《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》规定:“要依法严格控制死刑的适用,统一死刑案件的裁判标准,确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子。”“对于因恋爱、婚姻、家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的犯罪,因劳动纠纷、管理失当等原因引发、犯罪动机不属恶劣的犯罪,因被害方过错或者基于义愤引发的或者具有防卫因素的突发性犯罪,应酌情从宽处罚。被告人案发后对被害人积极进行赔偿,并认罪、悔罪的,依法可以作为酌定量刑情节予以考虑。因婚姻家庭等民间纠纷激化引发的犯罪,被害人及其家属对被告人表示谅解的,应当作为酌定量刑情节予以考虑。”2011年12月20日最高人民法院《关于发布第一批指导性案例的通知》也指出 “因恋爱、婚姻矛盾激化引发的故意杀人案件,被告人犯罪手段残忍,论罪应当判处死刑,但被告人具有坦白悔罪、积极赔偿等从轻处罚情节,同时被害人亲属要求严惩的,人民法院根据案件性质、犯罪情节、危害后果和被告人的主观恶性及人身危险性,可以依法判处被告人死刑,缓期2年执行,同时决定限制减刑,以有效化解社会矛盾,促进社会和谐。”可见,司法机关认为,认定死刑“不是必须立即执行”的因素包括:(1)因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的;(2)被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任的;(3)被告人有法定从轻减轻处罚情节的,如自首、立功等;(4)被告人案发后对被害人积极进行赔偿,并认罪悔罪的;(5)被害人及其家属对被告人表示谅解等情形。

是否适用死刑这个刑种取决于罪行因素,而死刑执行方式的选择则主要取决于犯罪分子自身的情况。黎宏教授认为,一般来说,只要其在犯罪之后具备自首、立功等法定从宽情节,或者犯罪是由婚姻、家庭、邻里纠纷引起,或者被告人犯罪时具有可以宽恕、值得同情的原因,并且事后具有认罪、积极赔偿等酌定从宽情节,就可以考虑"不是必须立即执行"。[[8]]冯军教授认为,要结合刑法第50条的规定认定是否属于“不是必须立即执行”的情形。如果应当被判处死刑的犯罪分子确实不存在再次实施情节恶劣的故意犯罪的危险,对他就“不是必须立即执行”死刑。如果行为人在犯下某一应当判处死刑的极其严重的罪行之后,又犯下另一情节恶劣的故意犯罪的,对他就“必须立即执行”死刑,而不应当对他判处死刑缓期二年执行。[[9]]劳东燕教授则认为,对罪行极其严重且存在极高人身危险性的行为人,可适用死刑立即执行;而对仅实施了极其严重的罪行但人身危险性并非极高的行为人,理应考虑适用死缓。[[10]]司法实践中,一般要从行为事实和行为人犯罪前、犯罪中和犯罪后的表现来评估行为人的人身危险性,最终决定行为人是否属于“不是必须立即执行”的情形。具体包括行为性质、行为方式、作案手段、行为对象、危害结果、行为动机、犯罪起因以及是预谋还是临时起意等在内的行为情节,以及行为人犯罪前或犯罪后的情节,包括是否累犯或再犯、有无犯罪前科、平时的一贯表现、犯罪后是否对被害人进行救助、是否存在自首、立功或坦白的情节、是否对被害方进行赔偿以及认罪悔罪态度等等。

(三)死刑适用的路径

刑法第50条第2款规定,“对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。”按照刑法的规定,犯罪分子罪行极其严重的,依法可以适用死刑这个刑种的,可以适用死刑立即执行、死缓限制减刑、死缓三种情形。死刑的三种执行方式如何适用,也是司法实践中的一个难题。

有学者认为,在死刑的适用上,正常的思考顺序应该是:首先考虑是否应当判处死刑立即执行,如果不能得出应当判处死刑立即执行的结论,下一步就要按照从重到轻、顺序递减选择量刑幅度的一般原则,首先应当考虑是否适用轻于死刑立即执行的死缓限制减刑,再考虑适用没有限制减刑的死缓。[[11]]即死刑的适用路径为“死刑立即执行--死缓限制减刑--死缓。”

而笔者比较赞同劳东燕教授关于死刑适用路径为“死缓---死缓限制减刑---死刑立即执行”的观点。劳东燕教授认为,满足罪行极其严重的条件,只是达到适用普通死缓的法律基准。首先,行为人如果仅仅达到罪行极其严重的标准,而不存在从严情节也不存在从宽情节,应优先考虑适用普通死缓;其次,在满足罪行极其严重的条件后,如果行为事实或行为人存在表征人身危险性升高的特定从严情节,则继而考虑是否可适用死缓限制减刑。最后,在此基础上,当人身危险性升高的从严情节在适用死缓限制减刑后还有足够的剩余,表明行为人的人身危险性已达到必须立即执行的程度时,方允许考虑适用死刑立即执行。[[12]]

最高人民法院发布的第4号指导案例“王志才故意杀人案”中,判决书指出,“被告人王志才的行为已构成故意杀人罪,罪行极其严重,论罪应当判处死刑。鉴于本案系因婚恋纠纷引发,王志才求婚不成,恼怒并起意杀人,归案后坦白悔罪,积极赔偿被害方经济损失,且平时表现较好,故对其判处死刑,可不立即执行。同时考虑到王志才故意杀人手段特别残忍,被害人亲属不予谅解,要求依法从严惩处,为有效化解社会矛盾,依照《中华人民共和国刑法》第五十条第二款等规定,判处被告人王志才死刑,缓期二年执行,同时决定对其限制减刑。”[[13]]判决书中“论罪应当判处死刑”中的死刑应该理解为死刑的刑种,而并非“死刑立即执行”,这样才能与后面“其判处死刑,可不立即执行”相对应。按照该指导案例的审判逻辑,死刑适用的路径如下:首先确定被告人属于罪行极其严重应当判处死刑的情形;其次认定被告人属于“不是必须立即执行”的情形;再次根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。由此得知,司法机关对死刑适用的思考路径亦为:死缓---死缓限制减刑---死刑立即执行。

2010年最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》规定:“要依法严格控制死刑的适用,统一死刑案件的裁判标准,确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子。”“对于罪行极其严重,但只要是依法可不立即执行的,就不应当判处死刑立即执行。”从司法实践中死刑判决检索情况来看,死刑立即执行的判决率已经大幅降低,而死缓判决率在逐年提升,死缓已成为死刑类案件判决的首选。那么在依法可以适用死刑的案件中,优先考虑死缓,再考虑死缓限制减刑,对不得不杀的判决死刑立即执行,将死刑适用路径限制为“死缓---死缓限制减刑---死刑立即执行”,也是严格执行“保留死刑,严格控制和慎重适用死刑”刑事政策的需要。

三、司法实践中故意杀人罪的死刑适用现状

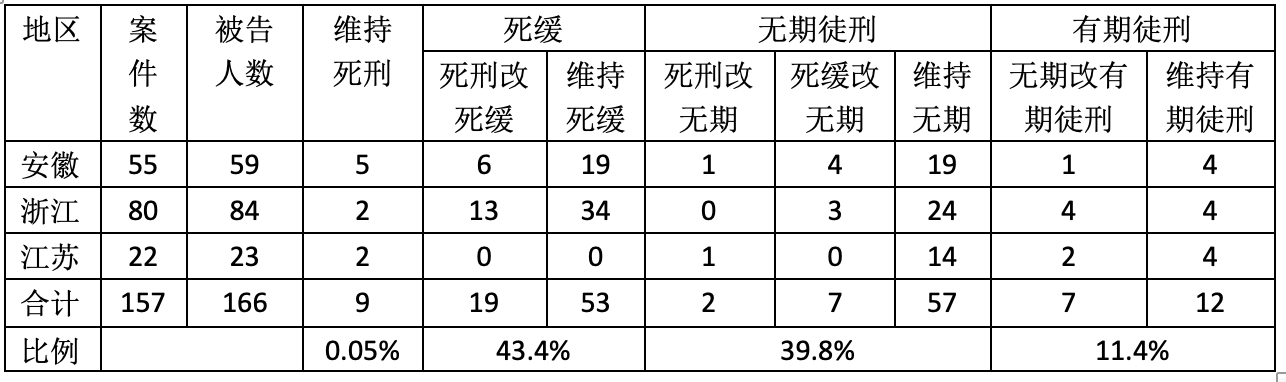

笔者通过裁判文书网检索了2019年1月1日至2020年12月30日两年间安徽、浙江、江苏三省高级人民法院判决的故意杀人罪二审判例,统计发现当前故意杀人罪死刑立即执行案例判决比例极低,远远低于判处死缓和无期徒刑的比例,很多一审判决死刑立即执行的案件,二审都被改判。检索结果见下图:

从检索情况看,二审维持“死立执”判决的比例仅为0.05%。而据2019年安徽师范大学李光宇副教授通过最高人民法院裁判文书网检索统计,粤、皖、苏、黑、滇、京、沪等5省2市在 2012 年1月至2016年12月底期间,共1657份故意杀人的刑事判决中,判处被告人死刑立即执行仅有53例,占全部案例的3%。[[14]]具体数据见下图:

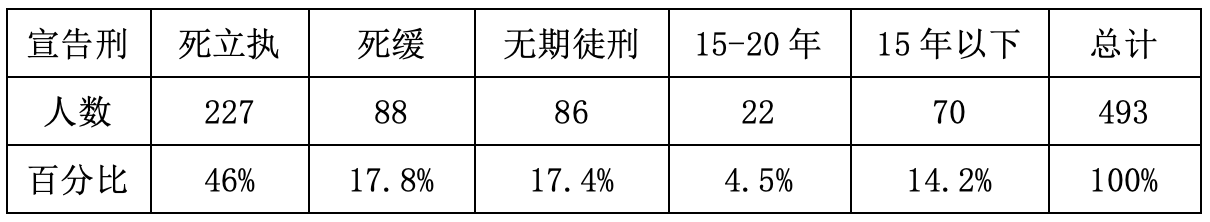

而《中国刑事法杂志》2009年6月刊载的《故意杀人罪实证研究》一文中,作者尹明灿、李晓明通过“北大法意网”检索了1999年至2006年期间故意杀人案例486起,1999年之前的故意杀人案例7起,检索统计493起故意杀人案例中,判决死立执的案件数竟高达227起,占检索案例的46.4%。[[15]]具体数据见下图:

综合对比上述三个时间段对故意杀人案件的判决结果,我们可以欣喜地看到,“少杀、慎杀,严格限制死刑”的司法理念已经在司法裁判者中得到有效贯彻。特别是2007年最高人民法院收回死刑核准权以来,死刑立即执行的判决比例逐年下降,从2007年以前的46%到2020年的0.5%,这是一个巨大的进步。

四、量刑情节对故意杀人罪死刑适用的影响

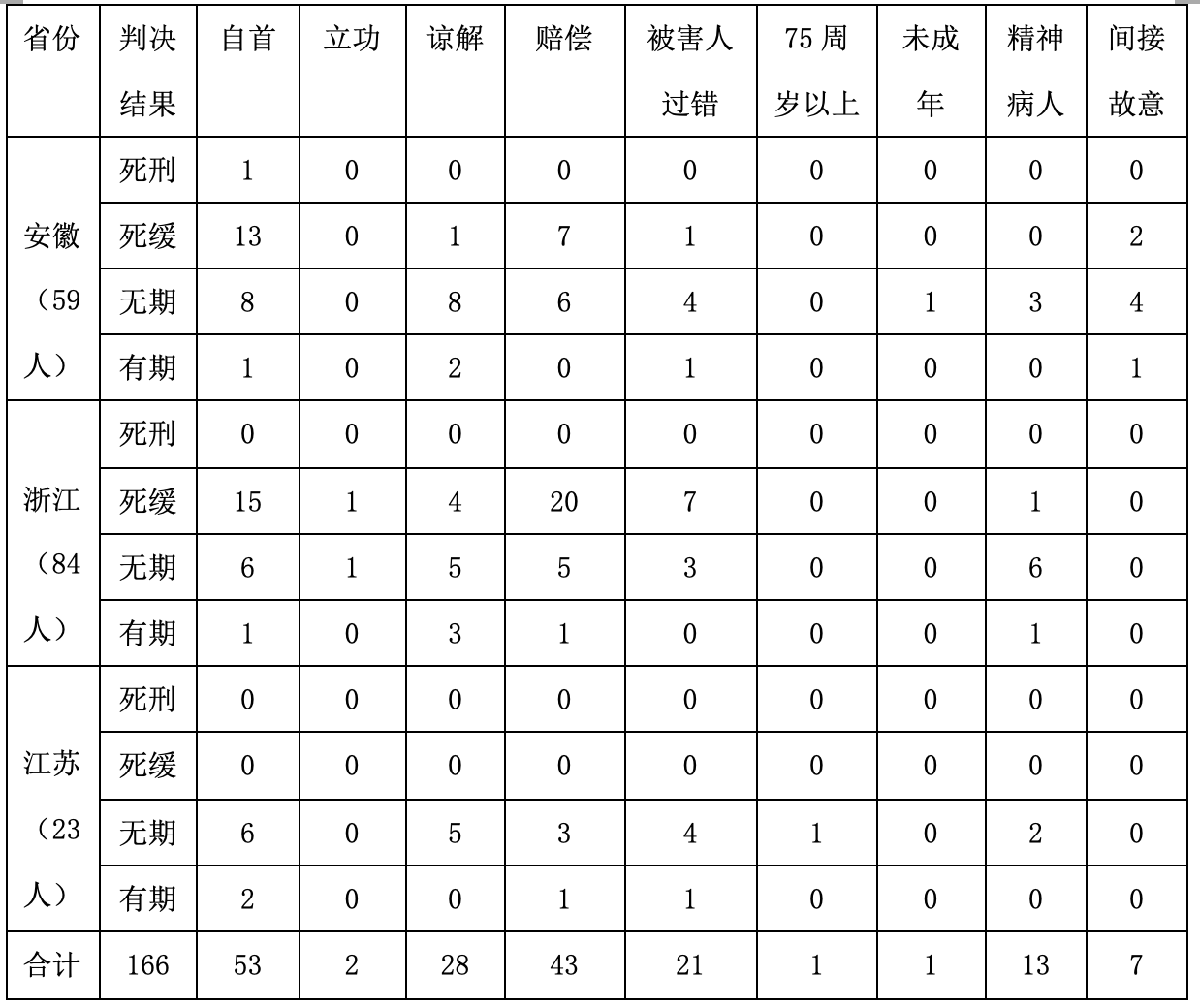

刑法第232条规定,“故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。”最高人民法院刑三庭《在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策》中指出,“在判处重刑尤其是适用死刑时应特别慎重,除犯罪情节特别恶劣、犯罪后果特别严重、人身危险性极大的被告人外,一般不应当判处死刑。”结合安徽、江苏、浙江三省两年的故意杀人案件判例检索情况,可以分析得知具有司法机关认为不具有“必须立即执行”因素对量刑的影响。

(一)案件起因对死刑适用的影响

下图系2019年、2020年安徽、浙江、江苏三省高院判决故意杀人二审案件数检索统计情况:

从检索情况来看,婚恋感情纠纷、家庭纠纷引发的故意杀人案是当前故意杀人犯罪的主要起因,两类相加甚至占据全部故意杀人案发案数的44.58%;而且,各级法院对此类案件判处死刑极其慎重,没有一起判处死刑立即执行的案例。

(二)被告人具有从轻减轻处罚情节对死刑适用的影响

从上表可以看出,自首和赔偿、取得谅解是故意杀人犯罪从轻减轻处罚的重要量刑情节。检索结果显示,被告人自首的达53人,占比达32%,除安徽省高院判处一名自首人员死刑立即执行外,其他52名被告都在死缓及以下量刑。主动赔偿,取得被害人家属谅解的两类合计达71人,占比达42.8%,在检索范围内没有被判死刑立即执行的案例。而被害人存在过错的,法院一般也会对被告人酌情从轻处罚。

(三)潜逃多年对量刑的影响

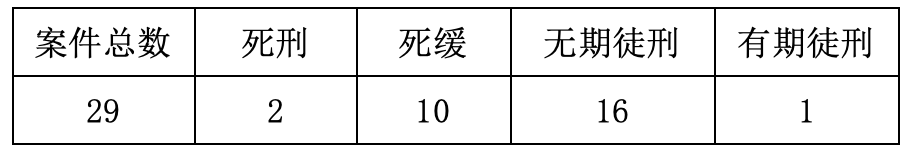

人身危险性降低的显著特点就是再犯可能性减小,当故意杀人案件行为人时隔多年才被抓获时,其潜逃期间的现实表现也是法院考察的重点。笔者统计了安徽、江苏、浙江三省高院在2019年2020年审判的29起被告人潜逃多年的故意杀人犯罪二审案件,发现被判处死刑立即执行的仅2起,判处死缓的10起,判处无期徒刑的16起,有期徒刑1起。

其中江苏省高级人民法院在(2019)苏刑终16号陈春年故意杀人案刑事判决书中,就很明确地指出,“鉴于其归案后对主要犯罪事实能如实供述,且在潜逃期间没有再重新犯罪,可对其从轻处罚。”[[16]]浙江省高级人民法院(2020)浙刑终101号庞南经故意杀人案刑事判决书也指出,“庞南经杀人动机卑劣,犯罪后果严重,一审已经充分考虑其坦白以及潜逃二十余年无其他违法犯罪行为等法定及酌定从轻情节,给予从轻处罚。”[[17]]一般来说,潜逃多年期间未再犯新罪,就可以认定被告人再犯可能性小,人身危险性降低。

五、“死刑立即执行”判例的考察

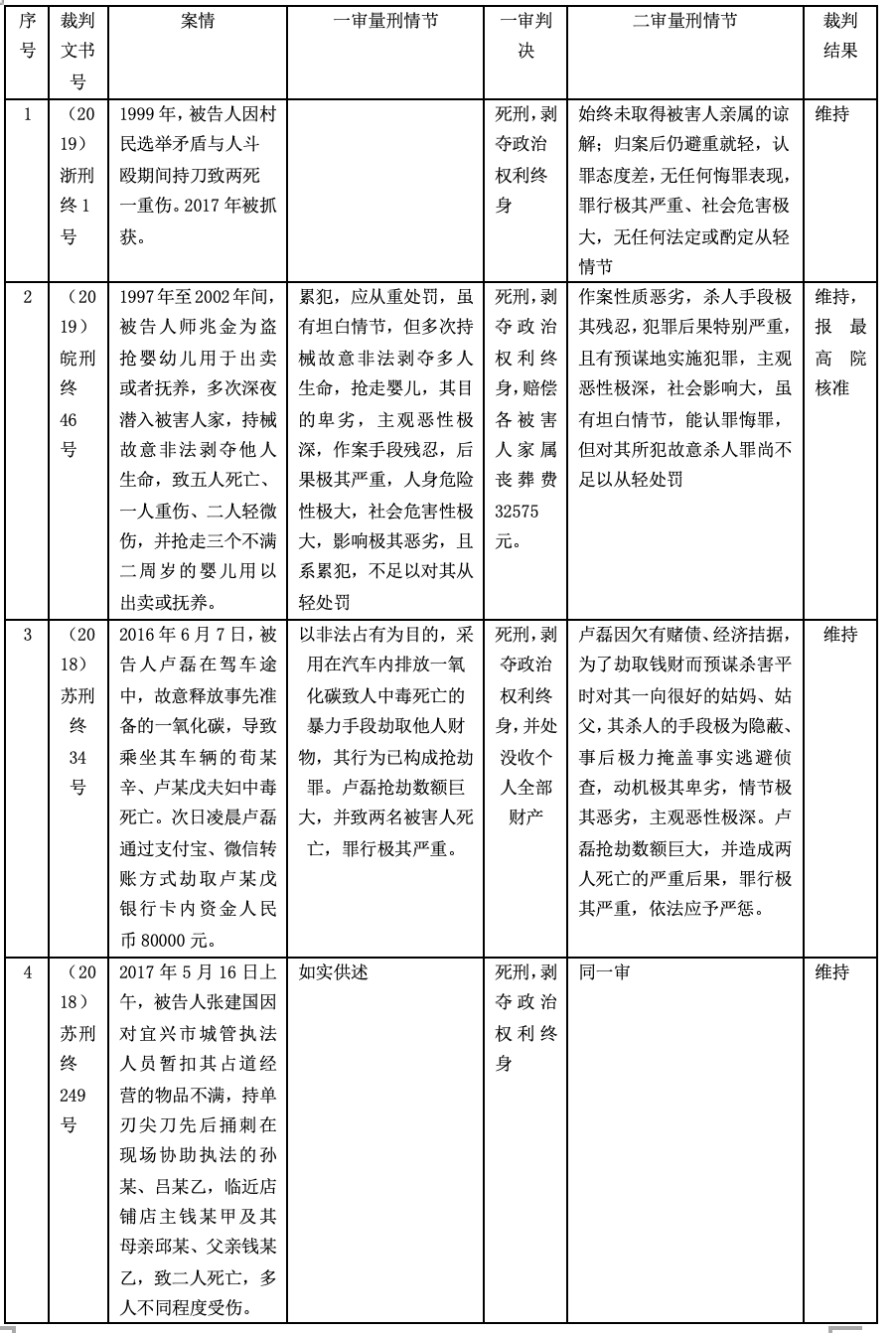

下表系笔者本次检索统计的8起9人在二审被判处死刑立即执行的案例,可以看出,判处死刑立即执行的案例中,犯罪手段残忍、情节恶劣、行为人有无悔改表现是极其重要的评判标准。

浙江省高级人民法院(2019)浙刑终155号刑事判决书指出,“被告有吸毒劣迹,且殴打造成被害人头面部19处裂创,左额颞部凹陷性粉碎性骨折及其前上方骨板塌陷,颅骨内板粉碎性骨折等严重损伤,终致被害人因严重颅脑损伤而死亡。犯罪手段残忍、后果严重,依法应予严惩。其和辩护人以其归案后期能供认犯罪,有悔罪表现等为由要求从轻或从宽处罚的理由不足,不予采纳”,依法维持了该案一审死刑判决。可见,使用残酷的暴力手段杀人的,一般可以认为系手段特别残忍。特别残忍手段一般是指用一般人难以接受的方法杀人的行为。陈兴良教授认为:“所谓故意杀人罪的手段残忍是指,在杀人过程中,故意折磨被害人,致使被害人死亡之前处于肉体与精神的痛苦状态。”[[18]]车浩教授认为,严重侵犯善良风俗、极度挑战人类恻隐心、超出社会一般人容忍底线的,在文学修辞上被称为“令人发指”的杀人行为,应该被评价为“手段特别残忍”。[[19]]具体体现在:使用重复侵害方式杀人的,使用浸猪笼、石刑等残酷手段杀人的,杀人后肢解尸体、毁尸灭迹的,无故杀害未成年儿童的等等情形。

司法实践中也存在大量情节恶劣但手段并不残忍的情形,如抢劫杀人、强奸杀人、一次杀死多人等情形,也是司法机关认为可以适用死刑的重要因素。安徽省高级人民法院(2019)皖刑终202号刑事判决书指出,“抢劫后杀人灭口,为了掩盖罪行抛尸山场,犯罪手段特别残忍、情节特别恶劣、人身危险性极大,到案后虽如实供述主要罪行且系初犯,但不足以对其从轻处罚。”

被告人有无悔改表现,也是考察的重点。浙江省高级人民法院(2019)浙刑终1号判决书指出,“被告人始终未取得被害人亲属的谅解;归案后仍避重就轻,认罪态度差,无任何悔罪表现,罪行极其严重、社会危害极大,无任何法定或酌定从轻情节。”二审维持了一审死刑判决。

而少数故意杀人案件引起的舆论热点,也会影响到案件的判决结果(参考李昌奎杀人案、药家鑫杀人案),最高人民法院法官在《朱晓东杀人案》一文末尾处特别指出:“值得一提的是,罪犯朱晓东已于2020年6月4日被依法执行死刑。执行死刑当日,最高人民法院、《人民法院报》、中央政法委长安剑等多家微信公众号和网络媒体进行了报道,当晚该条新闻长时间在百度热搜榜中排行前十,公众舆论基本一边倒地对裁判结果表示支持、肯定。”可见,公众舆情对特定案件的重点关注,确实会影响到司法机关对死刑的适用。

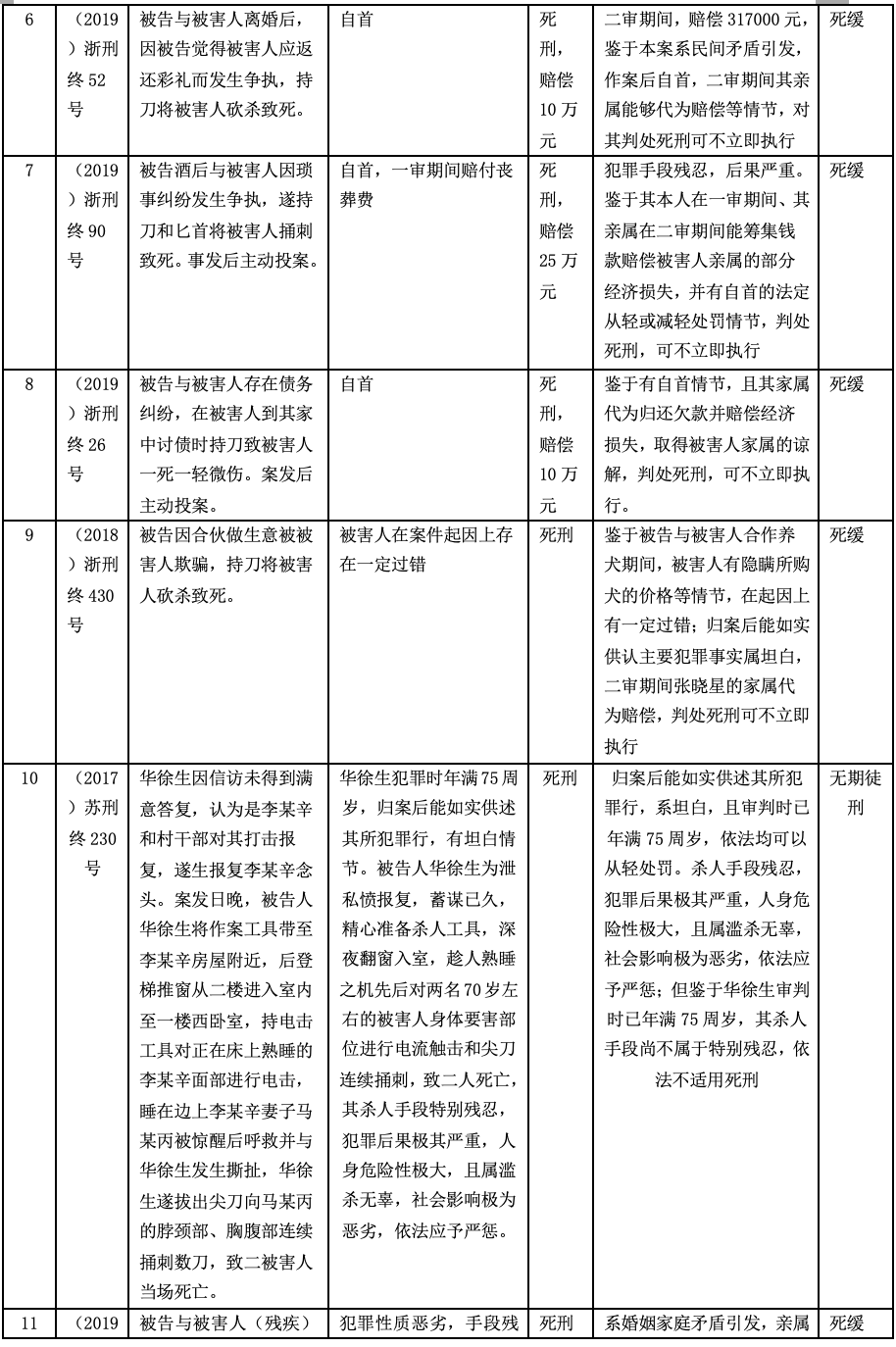

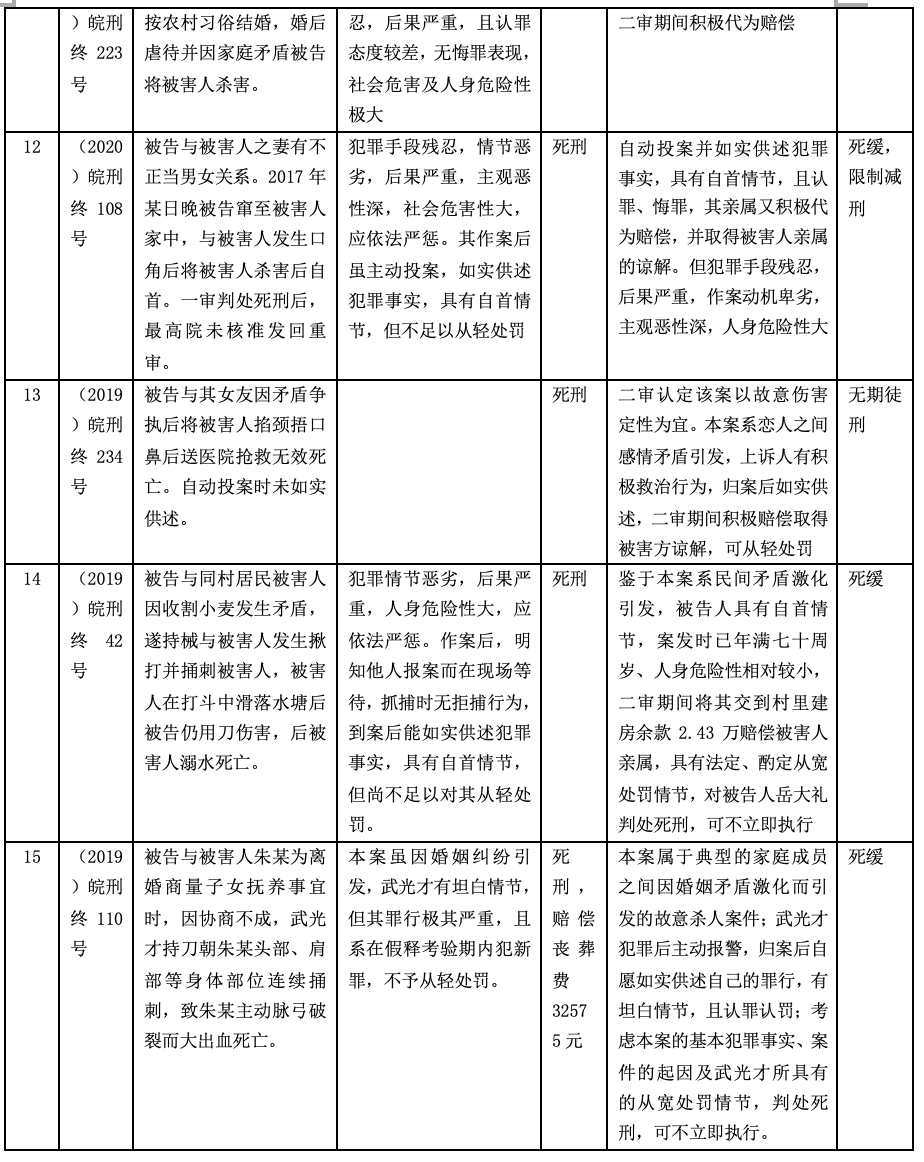

六、故意杀人案死刑二审改判的司法实践

笔者检索了15起一审判决死刑立即执行,二审改判的案例,2起二审改判为无期徒刑,13起改判为死缓。其中7起案件二审期间取得被害人家属谅解,6起二审期间积极赔偿被害人损失,两者累计占全部改判案件的86.7%。其余两起故意杀人案中,一起案件中被告人报复杀害两名70周岁老人,法院认为“被告杀人手段残忍,犯罪后果极其严重,人身危险性极大,且属滥杀无辜,社会影响极为恶劣,依法应予严惩;但归案后能如实供述其所犯罪行,系坦白,且审判时已年满75周岁,依法均可以从轻处罚。鉴于华徐生审判时已年满75周岁,其杀人手段尚不属于特别残忍,依法不适用死刑。”被告人二审改判为无期徒刑。[[20]]另一起故意杀人案虽然没有赔偿谅解情节,但该案系离异夫妻因子女抚养矛盾引发,被告人归案后如实供述,认罪认罚,法院认为适用死刑可不立即执行。[[21]]

根据笔者的办案经验,二审改判的关键,其实不在于是否取得被害人家属谅解,而在于被告人主观恶性和人身危险性的降低,积极赔偿取得谅解,只不过是被告人积极认罪悔罪、人身危险性降低的体现。笔者在办理一起故意杀人案件时,主审法官明确指出,虽然取得谅解是从轻减轻处罚的关键,但要让被害人家属去出具谅解书谅解一个杀害其亲人的凶手,确实有点强人所难。所以,只要被告人确实认罪悔罪,家属积极赔偿,即使没有谅解,也会取得不错的判决结果。后该案被告人一审被判处无期徒刑。

七、结语

刑罚的本质是对犯罪人的暴力。死刑作为一种对极少数十恶不赦的犯罪人的报应刑,有着其存在的合理性和法律公正性。[[22]]但如何切切实实让人民群众在每一起故意杀人案件中感受到公平正义,则是我们每一个法律工作者都要面对的职责和使命。

附件:

1、故意杀人案件二审判决死刑立即执行案例检索:

2、故意杀人案件二审改判案例检索:

作者简介:

孙宝华,法律硕士,

安徽金亚太律师事务所刑辩分所王亚林刑辩团队成员,

亚太刑事司法研究所高级研究员,

安徽金亚太律师事务所刑辩分所经济犯罪辩护部副主任、

税务犯罪辩护部主任,

中国刑警学院侦查学本科毕业,原某市公安局“十佳法制民警”,

具有二十多年刑事司法工作经验,

擅长经济犯罪、职务犯罪和重大暴力犯罪案件辩护。

[[1]] 参见安徽省高级人民法院(2020)皖刑终108号刑事判决书。

[[2]] 参见最高人民法院《刑事审判参考》第124集,法律出版社2020年12月版。

[[3]] 陈兴良:《死刑适用的司法控制---以首批刑事指导案例为视角》,《法学》2013年第2期。

[[4]] 参见马克昌、高铭暄主编:《刑法学》,高等教育出版社、北京大学出版社2011年版,第237页。

[[5]] 冯军:《死刑适用的规范论标准》,《中国法学》2018年第2期。

[[6]] 张明楷:《刑法学》(上),法律出版社2016年第5版,第530页。

[[7]] 游伟、陆建红:《人身危险性在我国刑法中的功能定位》,《法学研究》2004年第4期。

[[8]] 黎宏:《死缓限制减刑及其应用---以最高人民法院发布的两个指导案例为切入点》,《法学研究》2013年第5期。

[[9]] 参见冯军:《死刑适用的规范论标准》,《中国法学》2018年第2期。

[[10]] 劳东燕:《死刑适用标准的体系化构造》,《法学研究》2015年第1期。

[[11]] 参见黎宏:《死缓限制减刑及其应用---以最高人民法院发布的两个指导案例为切入点》,《法学研究》2013年第5期。

[[12]] 参见劳东燕:《死刑适用标准的体系化构造》,《法学研究》2015年第1期。

[[13]] 山东省高级人民法院(2010)鲁刑四终字第2-1号刑事判决书。

[[14]] 李光宇:《故意杀人罪刑事处罚实证研究》,载《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》第47卷第2期。

[[15]] 尹明灿、李晓明:《故意杀人罪实证研究》,《中国刑事法杂志》2009年6月。

[[16]] 参见江苏省高级人民法院(2019)苏刑终16号刑事判决书。

[[17]] 参见浙江省高级人民法院(2020)浙刑终101号刑事判决书。

[[18]] 陈兴良:《故意杀人罪的手段残忍及其死刑裁量》,《法学研究》2013年第4期。

[[19]] 车浩:《从李昌奎案看“邻里纠纷”与“手段残忍”的涵义》,《法学》2011年第8期。

[[20]] 参见江苏省高级人民法院(2017)苏刑终230号刑事判决书。

[[21]] 参见安徽省高级人民法院(2019)皖刑终110号刑事判决书。

[[22]] 谢望原:《死刑有限存在论》,载梁根林主编《刑事政策与刑法变迁》,北京大学出版社2016年版,第88页。

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: