沉痛哀悼!张思之律师逝世----“一生都未胜诉的失败者”

浏览量:时间:2022-06-24

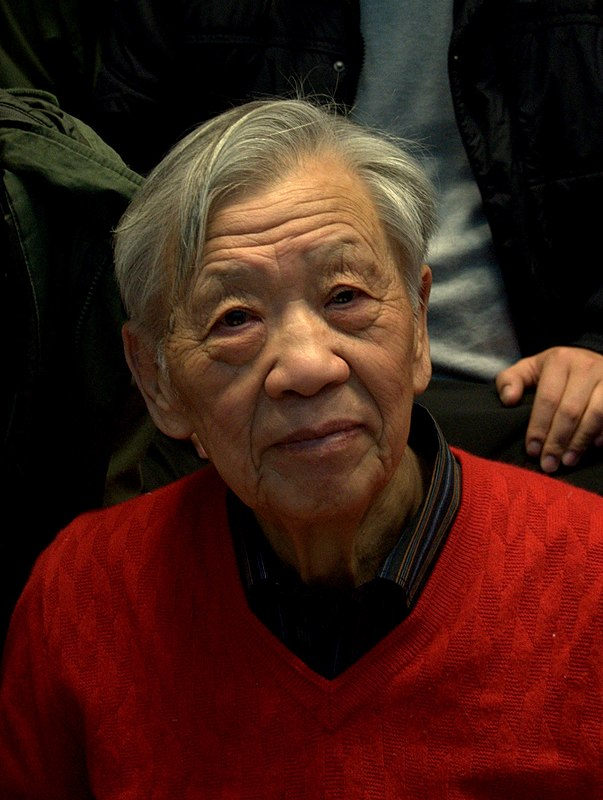

新中国第一代律师、杰出的法律人、执业律师张思之先生,因病医治无效,于2022年6月24日13时25分在北京逝世,享年95岁。

张思之先生作为中国律师的标志性人物,在国家发展的特殊时期走过了不平凡的人生道路,也给我们这些后辈深刻的教诲与启迪,我们永远怀念他!

张思之(1927年11月12日-2022年6月24日)

张思之,1927年11月12日出生,河南郑州人,中国著名律师、法学家。在法律界中,这位见证并参与了整个共和国法制发展历程的老人,被誉为“中国法律界的良知”“中国最伟大的律师”。由于他长期为“敏感”案件辩护,他的工作并未更多进入公众的视野,不为一般民众所知。张思之自嘲为“一生都未胜诉的失败者”,但江平先生评价称其“一身胆气,不畏权势,只向真理低头。”

张思之,1927年生于河南郑州,16岁参加中国远征军,并赴印度接受训练。1947年考入北平朝阳大学法律系。1949年2月,参加接管北平地方法院。1950年7月,在中国人民大学以全优成绩修完“莫斯科大学法律系主要课程”。1956年,受命组建北京市第三法律顾问处。一年后被划为北京律师界第一个右派分子,开始了长达15年的劳改生涯。在这之前,张思之只打过“一个半”官司:第一个是南斯拉夫法律代表团来访,要求旁听中国律师的法庭辩护,他受命“表演”了一个抢劫案的辩护;另“半个”是一桩离婚案,办到中途他便被划为右派。

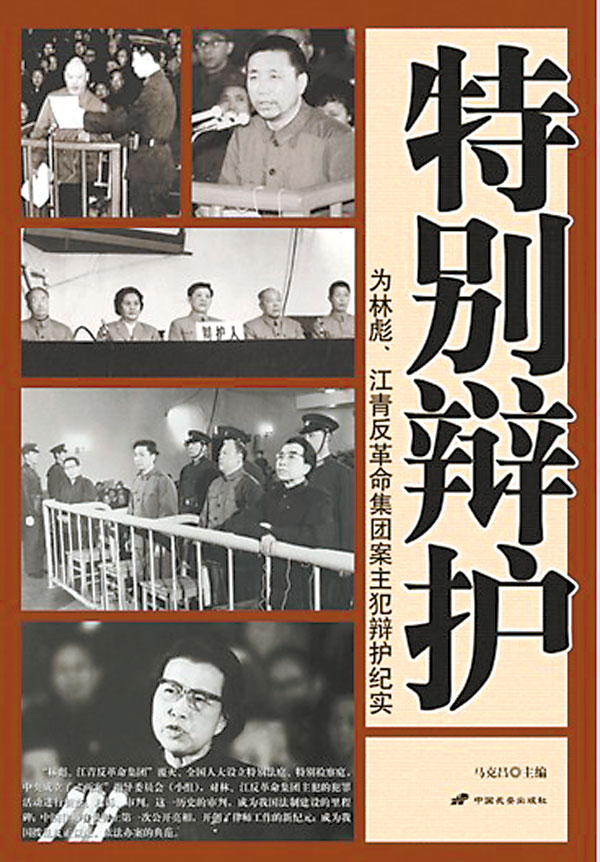

张思之、苏惠渔、王舜华、周奎正律师出庭分别为被告人李作鹏、江腾蛟辩护

1972年张思之结束劳改,入北京市垂杨柳二中教书。1979年7月,重返律师界,被任命为林彪、江青两个反革命集团案辩护小组负责人。“两案”审判是一场历史性的审判,很多人不愿意为“四人帮”辩护。张思之最初被指定为江青辩护,但被江青拒绝,随后又被指派给李作鹏辩护。当时被江青拒绝,张思之感到庆幸;但在后来,他认为“两案”审判中江青没有律师是一个遗憾,是“两案”的一个败笔。因为如果有律师为江青进行辩护,更能够看出一个国家的法制情况,更有利于维护被告人权益。

“两案”辩护中,张思之和律师们触及了全部48条罪名中的13条,并成功抹去了7条。以致李作鹏在法庭上作打油诗概括张思之的辩护是“边鼓敲几声”,但还“有声胜无声”。“两案”中张思之的表现,“令上上下下都满意”。他也因此名满天下,用他自己的话说,叫做“我那时风光啊!”此后,他婉拒了司法部律师司司长职位的邀请,以职业律师身份,成为体制外的散兵,“我的性格不适合官场,从小就有人说我有反骨”。

1980年代,张思之(右一)在北京律师协会前

1980年,张思之出任北京市律师协会副会长,主管业务,同时兼任北京市法律顾问处主任。1988年,创办《中国律师》杂志。这一时期,张思之代理或参与了一批在全国有重大影响的案件,如1988年大兴安岭火灾庄学义案,1995年记者董服民被诉侵权案,2003年“郑恩龙案”,2005年“聂树斌案”等。1988年,张思之为“大兴安岭火灾”案首犯庄学义辩护,虽然法庭最终还是以玩忽职守罪判处庄学义有期徒刑三年,但当他与另一位律师离开法庭时,千人簇拥,高呼“人民律师万岁”。

张思之曾自称“我所接触的政治性比较强的案子,我是没有赢过”,但有人称他为中国律师界的良心。他的主要著作有《中国律师制度与律师实务》《律师实务》《律师制度研译》《我的辩词与梦想》《行者思之》。

北京当代汉语研究所因张思之律师精彩的辩词而将2003年度“当代汉语贡献奖”授予他,颁奖词写道:“张思之先生的存在,表明了通往自由的旅途中,不仅要做叛徒的吊客,还要做异端的辩护。”

2008年11月,海因里希·伯尔基金会在柏林宣布,授予张思之该年度的佩特拉ㆍ凯利(Petra Kelly)奖,以表彰他“为在中国保障人权和建设法制国家及律师制度做出的杰出贡献”。

张思之:我所经历的历史——反思始于疑

口述:张思之

整理:杨东晓

直到1971年”林彪事件“之后,我才真正从根本上考虑过往二十多年的经历。可以说,让我真正对历史开始反思的,是1971年9月13日林彪摔在温都尔汗之后。

“九一三”

我知道林彪出事算是很早的,大概是10月10号左右。那时我还在北京郊区的南口农场劳动改造。10月初,和我同在南口农场劳动改造的朱平–他是我在北京市法院时的同事,来告诉我“林彪出事了”。

朱平是我们劳改农场唯一的经常拿着半导体收音机听的人,他不仅外语很好,还有一项技能:会调短波。所以他经常能够听到一些别人听不到的消息。当时我们能够每月进城一次,10月1号他回城里,更是可以肆无忌惮地听了。

我从1954年就开始“偷听”敌台了。那年搞内部肃反把我软禁起来,这时我得到320元稿费,我们领导找到我说“你不要拿这笔钱”。我说这不是我愿不愿拿的事,现在的问题是人家给不给。

但是人家出版社根本不理法院,还是把320元稿费给我了。我去买了一台南京电子管厂的熊猫牌五灯收音机,能够听短波的。我就开始听敌台了。

尽管自肃反以来,我此生遭受的一连串的厄运就开始了,但我一直没有想过是哪里出了问题,一直把毛泽东当做神一样对待,直到林彪在沙漠中折戟了,一个写入党章的人“温都尔汗”了,肯定是他们两个人之间有分歧,而且分歧公开化了,这使我产生了思考:他的接班人,一个刘少奇,一个林彪,怎么都公开分歧了?

“镇反”

我对1951年镇反的做法,当时就是不赞成。因为这样做不是依法办事,处决一个人起码得经过法律的审判,得给人有个说法。镇反的时候也不经审判了,一张布告几十个人命就没了;没有布告也可以杀人。尽管我对这种做法不赞成,但镇反是当时的大趋势,毕竟是个运动、是个政治运动,我也就认为应该把政治放在第一位、一切都应该服从政治需求。1979年平反后“归队”时我不愿回法院,也与这个有关。

我亲眼见过的一次在土城执行枪决,枪决了70人。我眼见那被杀的、杀人的,都在发抖。开枪的都是新兵,他们的手都在抖。有的犯人都不止挨了一枪–士兵也害怕,打不准啊!那个场面是非常震撼人心的,招架不住,心里很久都过不来。

从1951年镇反开始,到1952年“三反五反”,再到后来的历次运动,法院都很难严格地依法办事,都是服从政治。给我印象最深、刺激也最大的,是1957年反右之前,人大代表对法院镇反的做法很怀疑,于是有人大代表到法院来视察工作。法院对在此前没下过判决书的死刑,临时写了判决书,一看就是假的,怎么办?就有人出主意用醋泡。后来,法院的同事陈建国贴出了大字报:“法院醋泡判决,良心哪里去了?”这件事对我刺激很大。

“打老虎”

镇反以后,印象较深的就是“三反”。反贪污,反浪费,反官僚主义。我前几年为了回忆这段历史,查了一些资料,毛泽东每天都有指示,他是亲自指挥。他一定要在全国打出大老虎,包括部队里也要打出大老虎。

北京市的法院开始没有动,一个重要标志是:我们机关没有成立打虎队。后来每个单位必须有老虎,哪个单位没有老虎,单位必有问题。这个时候法院也成立打虎队了。

当时法院领导还很信任我,让我做打虎队队长。可是我什么材料都没有,什么根据都没有,我怎么打呢?

当时的院长王斐然、副院长贺生高他们两位都对我很信任,他们让我做打虎队队长,我也不好拒绝。当时我的工作最忙,敌伪产的案子积压了一万件,工作忙又要打虎,怎么办?那就只能晚上打。

打虎打谁呢?既然反贪污就找财会部门吧。财会部门找谁呢?想来想去,就去找在旧社会法院工作过的财会人员。我们查了他的账,人家确实没问题,我们拿不下来他。于是就想方设法内外夹击,找他的夫人、深更半夜到他家里去闹。搞了很长时间,这个“虎”还是打不下来,人家确实没有贪污。

我们住的那个院子是法院宿舍,后来有人告诉我,听到他夫人在院子里跟人说:“张思之没有良心,他结婚的被子都是我给他缝的,被子四个角上那花生、栗子都是我从山上给他找来的。他这样欺负我们、欺负老头子,坏了良心了。”

这场运动中,我也想到过,这样做对不住人家。但那是大运动,不是他家就是别人家,反正得找出大老虎来。

揭发

我们的院长王斐然,是1948年和我一道从解放区进北京城的老领导,他人是不错的。1951年镇反之后,北京市委以副书记刘仁为主的一些领导,认为应该充实法院队伍,于是从北京市公安局调来了他们信任的贺生高来做副院长。

贺生高是位老陕北人,是一位非常正派的人,他是刘志丹那时的人,他到最后走的时候,身上还带着几颗子弹。

正副院长后来对立起来了,两派之间弄出很多矛盾。

有一次我听到王斐然在下班后给一个女子打电话,而此前又听说过他进城后与原配离异态度很坚决。我年轻时就是这个观念:共产党员就是圣洁的,一点灰尘都没有,共产党的高级干部怎么能这样?再加上王斐然也包庇过道德和工作作风都不良的同事,这种情况下,我就成了“贺派”了。

到了“反高饶”的时候,空气已经变得很不一般,七届四中全会决议一出来,所有县团级以上干部学习四中全会文件,加强党的团结。我开了几天会都是一语不发,我知道我要是讲话,人家肯定不爱听。到最后会议要闭幕了,常真发难说:“思之同志不发言不太合适吧。”那就讲吧,我一讲就搂不住火。

我讲王斐然曾经袒护某人不良作风和工作问题,还有对他官僚主义的不满,并且在那种场合批王斐然平时男女私情,气得他当场回了一句:“无非是‘房中术’嘛。”现在想来,我这样的批判属于低级趣味了,确实不应该。那个拉我起来讲话的人很凶恶,他说:“思之同志讲话很重要,应该让市委派人来听。这个人经历过延安整风,他有经验,他知道怎么煽风点火。”

我当时的想法只是,这样神圣的党,怎么能容忍你这样的行为,你既然是领导,你就要用非常圣洁、纯洁的姿态来领导工作。所以我不能容忍他的缺点。

肃反

很快,1954年的内部肃反,降临到我头上。

1955年“肃反”大规模开始后,法院常委在党内号召全部共产党员中县团级以上停止工作,来对付我一个人,也就是说法院骨干分子都站到了我的对立面。

他们在整我时,用的手段比我们打老虎时恶劣得多了,有人给我写了一封“特务来信”,故意造成我与特务有联系的假象。我认为这是法院内部的人写了来陷害我,因此坚持让他们调查是谁写的,这很好查,但他们就是不审查这封信是谁写的。不但不审查,到了1957年我被划成“右派”以后,他们又拿着信来找我,说:“这是不是你写的?是你写的,你承认就没事了。”我怎么可能给自己写特务来信?他们这种手段真是又荒唐又很拙劣。

我也不是那么好整的,虽然几十个人为了王贺之争来斗我,但我从来没把他们放在眼里过。有一个具体的情节是:王斐然看到怎么整我也拿不下来,他就来找我了。他说:“问题讲清楚也就告一段落了。老这样子僵着也不是办法呀。”我说:“那我可以如实地讲,我该讲不该讲的都讲了,我已经讲清楚了。”他提示我说:“那你可以讲上梁不正下梁歪嘛。”这很明显是想让我把贺生高咬出来。我对他说:“那你要早做这么个自我批评,我不早就没意见了吗?”

更早的时候,有人批斗我,是因为我参加过远征军,他们就批我参加过“伪军”。我从来都敢公开讲,我对美国是有感情的,二战期间美国这个国家对中国提供了多大的援助,二次世界大战如果没有美国参战,德意日不是没有得逞可能的。但是抗美援朝时,我真是认为美帝国主义是野心狼。我刚加入远征军时就接触到罗斯福的“四大自由”了,并深受其影响,但在抗美援朝时,我认为是美国政府背叛了罗斯福。

罗斯福的四大自由中,有一条是免于恐惧的自由,我就一直没有恐惧,因为我一直置个人的生死、荣辱温饱无所谓,我太无所谓了。早一天走晚一天走,都是走;吃好一点吃差一点,只要是温饱问题能够解决,都不是问题,所以他们怎么整我,怎么给我不舒服,我都太无所谓了。知道他们是故意整人,但我并没有怀疑过他们整人的目的是什么。

这个时候,我对运动发展事态已经明白了,但是即使是1954年内部肃反肃到了我自己身上,我也没觉得是政策有问题,我以为是下面的人在执行中出了问题。

对斯大林的崇拜也这样。1953年内部肃反还没有开始,我是刑事庭的庭长助理,同时是敌逆产清管理组组长。有一件事我未曾公开讲过:1953年斯大林逝世时,我觉得我受到了沉重打击。我甚至觉得自己比毛比周都沉痛得多。人类的前途没了,不得了,这怎么办呢?我命令我领导的一个小组停止了工作,开追悼会,40多人一律站着。正在这时,出身北师大、我们一起工作的苟正华闯了进来。

苟正华一进来就说:“老张有个案子要向你汇报。”我“啪”就甩他一个耳光,“你也不看什么场合,汇报什么”。我在那种极度恶劣心情下,竟然抽了他一个耳光。后来我一直向苟正华道歉,他对我很宽大,我们俩关系一直很好。我在当年对斯大林的热爱到什么程度了?我觉得这个事情对我太重大了、觉得天都要塌下来了,斯大林死了!

斯大林去世时,我有的只是这样一个想法,人类的前途,怎么办啊?

“放卫星”

“大跃进”我们参与了,我们还在南口北京市委的农场参加了放卫星宣誓大会。

南口农场放卫星的方法是,把已经快要成熟的30亩稻子拔出来放在一亩地里,当时所谓的密植,绝对是密不透气。庄稼不透风不行啊,后来经高人指点,在这块地的四个角安装了四个鼓风机来吹,北京市委副书记刘仁来视察过,因为这是新生事物。

我们也不是无知的人,30亩稻子眼看就要有收成了,你拔出来合成一亩?这不是糊弄人吗?但是当时我心里还有个疑问:《人民日报》上面小孩子坐在稻子上。《人民日报》能造假吗?《人民日报》总不会骗人吧!这到底怎么回事呢?我们想不通,也不信一亩地能产几十万斤。

南口农场当时有四个分场,总场召集四个分场开誓师大会“放卫星”,放卫星的方法很简单,一分场上去发誓,比如他们宣誓要产2000斤,二分场宣誓就要产4000斤,三分场宣誓就要产8000斤,到了四分场就是1.6万斤。当天就能长几十万斤。这很明显是在瞎吹,跟我在一起的周奎正,他说这一亩稻子长这么多,这装在麻袋里摞起来,得摞多高了呀?就为这句质疑的话,当时就按反革命来批斗他。

我们这时候就很明白这放卫星是怎么骗人的了。但我认为路线不会有问题,毛泽东号召“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。我们从心里觉得他说得多好啊!那些出问题的,一定是下面执行者不好。

“不驯服”

1979年8月份高考评卷,我们被封闭在北师大看卷子。那时是保密式手工作业,很辛苦,效率也不高。卷子还没看完,学校党委就来人找我,说市委通知你明天早晨9点到市委报到。我问什么事?他说我们也不知道,这是保密的,但是你必须来。

这次会议上,市委书记李立功宣布,市委决定要审判“五大领袖”。市委研究了分工。第一个是老佛爷聂元梓,第二个是蒯大富,好像第三个是韩爱晶,念到韩爱晶时,宣布审判员张思之。念完宣布散会,明天开始工作。

这时我只好找到法院带队的,我说对不起啊,这个任务我接受不了。当时我讲得比较温和,我20多年没办过案件,我怎么会审案子呢?他们就说:“我们是反复研究的,我们研究了材料,因为五个人中,韩爱晶最难对付。我们觉得你能对付。”我说:“对不起,我很难办。”当时我很强硬,我说谁决定的,我也不会去。

1979年“平反”后给我的前景是,你必须贯彻执行党的政策,党的政策就是:原来你是哪儿来的,就回到哪儿去。当时我刚恢复党籍,他们就说:“作为党员你得遵守政策吧?”我问:“哪条政策啊?”他们说:“归队呀。法院你实在不愿意回,那你得回律协。”我说我宁肯回律协。我说我是从律协出去的,我就回到律协来。

当时普遍的想法是律师比法官低一等。法官都是政治上过硬的人,有问题的人才去做律师。或者历史上有问题的人、政治上靠不住的人才做律师。很多人对我的决定很难理解。

我做出回律协的决定,是认真思考过的:经过这么多年反反复复所谓的斗争,人总要有所思考。

从这次开始,我也不那么驯服了。

本文为张思之先生口述,杨东晓整理。摘自《我们的历史》2014年1月11日博客中的《历史嘉年华2013年度特刊:由我而史——谁来书写小草的历史?》

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: